- 東京都内にある自社の倉庫を「積替え保管施設」にしたい

- 東京都の産廃許可を「積替え保管あり」に変更したい

- 廃棄物をまとめて保管することによって、処分場までの運搬を効率化したい

といったことで、お困りの産廃業者さまはいらっしゃいませんか?産業廃棄物収集運搬業の許可のうち「積替え保管あり」の許可取得は、とても難しい部類の手続きに当たります。「積替え保管なし」の許可は自社で取得することができた、という人の中でも、「積替え保管あり」については、外部の専門家に依頼するという割合は、非常に多いです。

また、行政書士事務所の中でも、「積替え保管なし」はできるけど、「積替え保管あり」はできないといった事務所がほとんどです。

(書類作成の難しさ)

「積替え保管あり」の許可を取得するには、保管場所一覧や作業手順書などの複雑な書類の提出を求められます。

(法令遵守の難しさ)

申請手続きは、東京都の手引きの他に、廃棄物処理法はもちろんのこと、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例など、各種法令を遵守することが求められます。

(申請スケジュール管理の負担)

都庁への事前相談、事前計画書の提出、現地調査、本申請は、すべて予約制になっています。これらの手続きは、毎週水曜日にしか受け付けてもらえないなど、申請スケジュールの調整が必須になります。

(行政対応への不安)

通常の許認可申請では想定されていない「事前相談」や「現地調査」という手続きがあります。どんなことを事前に相談すればよいのか?現地調査にはどう対応すればよいのか?といった、経験値が求められます。

このように、「積替え保管あり」の許可を取得するための手続きの難しさを上げればきりがありません。弊所のお客さまの中でも、1都3県の産廃許可は、自力で取得したものの、積替え保管ありだけは、弊所にご依頼頂いたというケースもあります。

いまこのページをご覧になっているみなさんは、上記のような不安を少しでも解消するために、必死にインターネット検索をしていることと思います。中には、なかなか、きちんとした情報にたどり着けずに、イライラしているひともいるかもしれませんね。

そこで、このページでは『東京都の「積替え保管あり」の産業廃棄物収集運搬業の許可が必要な人へ』と題して、東京都の積替え保管ありの許可取得の手続きについて、手続きの流れ・注意点・必要処理などについて、詳しく解説していきたいと思います。もちろん、このページを読んだだけで、積替え保管ありの許可を取得することができるほど、申請手続きは、簡単ではありません。

しかし、みなさんが積替え保管ありの許可取得までのスケジュールを建てたり、行政書士事務所を選ぶ際の参考にしていただくことはできるかと思います。ページの一番最後には、行政書士法人スマートサイドへの有料相談のご案内も記載していますので、ぜひ、最後までご確認いただければと思います。

【1】基礎知識/積替え保管「あり」と「なし」

この点については、すでにご存知の人も多いと思うので、簡単に説明をさせて頂きます。

(1)積替え保管「あり」と「なし」の違い

産業廃棄物収集運搬業の許可は、「積替え保管あり」と「積替え保管なし」に分かれていますが、圧倒的に「積替え保管なし」の方がメジャーです。冒頭に記載したように「積替え保管あり」の許可取得が難しいからという点も理由に挙げられます。

「積替え保管なし」は、その名の通り、解体現場や工事現場で廃棄物を回収してから、処分場(中間処理施設)に運ぶまで、廃棄物を他の運搬車両に積み替えたり、どこかに保管したりすることができない許可です。そのため、廃棄物を回収した後は、都度、処分場まで運搬しなければなりません。

これに対して「積替え保管あり」は、解体現場や工事現場で廃棄物を回収してから、処分場(中間処理施設)に運ぶまで、廃棄物を他の車両に積替えたり、自社施設内に保管したりすることができます。

上記のように、積替え保管「あり」と「なし」の違いは、廃棄物を回収した後、処分場に直行しないといけないか?それとも、どこかで積替えもしくは保管をすることができるか否かの違いがあります。

(2)積替え保管「あり」のメリット・デメリット

それでは、産業廃棄物収集運搬業の積替え保管ありの許可を取得するメリットは、どこにあるのでしょうか?メリットと表裏一体の関係にあるデメリットも合わせて説明いたします。

メリット

(運搬効率や車両稼働率の向上)

積替え保管ありの許可を取得する最大のメリットは、廃棄物を運搬する効率を上げられることにあります。複数の工事現場や解体現場から回収した廃棄物を一時的に集約し、一定量になってから処分場に運搬することで、運搬コストや時間を削減できます。また、小型車両で収集した少量の廃棄物を、一時的に保管し、まとまった分量になってから大型車両で一気に処分場に排出しに行くということで、効率的な車両の運用が可能になります。

(有価物の選別)

「積替え保管あり」の許可を取得することによって、自社施設内で、産業廃棄物を保管することができるようになります。その結果、保管した産業廃棄物の中から有価物を選別して売却することが可能になります。有価物を資源にしてリサイクルに役立てることができるようになるのです。

(環境負荷の軽減)

2次的なメリットになるかもしれませんが、上記のような運搬効率や車両稼働率を向上させることにより、車両の運搬回数自体が減ることになり、燃料消費量や二酸化炭素排出量の削減に寄与することができます。

デメリット

(保管施設の基準や行政手続きの厳格化)

「積替え保管なし」の許可の際にはなかった「廃棄物を扱う施設」を設置するわけですから、環境への配慮は最重要課題と言えます。保管容器や清掃設備を備え付けるのは当たり前のことですが、申請の際には、「保管量」や「1日あたりの運搬車両の出入りの回数」も記載しなければなりません。許可の取得の際には、事前計画書の作成、周辺地域の地図の添付、公的書類の収集が求められるなど、時間や専門知識が必要になります。

(周辺住民への配慮)

廃棄物を扱う施設であるため、悪臭・騒音・環境への影響に対して、周辺住民への配慮が必要であることは言うまでもありません。廃棄物の適正な保管・管理が求められるのは、もちろんのこと、事前計画書には、どのように周辺住民へ配慮しているのか?という説明経緯書を求められることもあります。

(3)積替え保管「なし」がないと、「あり」が取れない

最後に、積替え保管「あり」と「なし」の関係性について、「なし」がないと「あり」が取れないという勘違いについて、説明いたします。以前、とあるお客さまから産業廃棄物収集運搬業の許可は、積替え保管「なし」を取ってからでないと積替え保管「あり」を取得できないのですか?という相談を受けたことがあります。

積替え保管「なし」の許可を取ってからでないと積替え保管「あり」を取得できないということはありません。産業廃棄物収集運搬業の許可は、あくまでも申請者に積替え保管「なし」と「あり」の選択が、ゆだねられています。

ただし、一般的には、積替え保管「なし」の許可をとってから積替え保管「あり」の許可を取得する方が、圧倒的に多数です。考えても見えてください。積替え保管「あり」の許可は、工事現場や解体現場から回収した廃棄物を、いったん自社施設内で保管するための許可です。廃棄物を回収し運搬することを前提としています。いわば、積替え保管ありの許可は積替え保管なしの許可を含むわけです。

事業を行うにあたって、まずは、産業廃棄物の収集運搬を行えるようにするために「積替え保管なし」の許可を取得しましょうと考えるのが通常で、その後、事業が軌道に乗ってきた段階で「廃棄物の量が多くなってきた」とか「毎回毎回、処分場に運ぶのが非効率だ」とか「車両の稼働率をもう少し向上させたい」といった理由で、積替え保管施設の設置を検討し、「積替え保管あり」の許可に移行するのが自然な流れです。

もちろん、いきなり「積替え保管あり」の許可を取得することはできなくはありません。しかし、保管施設や周辺住民などのへの配慮や環境への影響などを考慮せざるを得ないため、ハードルは「積替え保管なし」に比べてかなり高いです。そのため、まずは、「積替え保管なし」の許可を取得したうえで、必要に応じて「積替え保管あり」の許可を取得することをお勧めいたします。

【2】積替え保管「あり」の産廃許可取得の手続きの流れ

積替え保管「あり」と「なし」の基本的な知識について、説明をしてきましたが、ここからは、積替え保管「あり」の産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するための具体的な手続きの流れについて、解説していきたいと思います。手続きの流れについては、東京都と他県では、大きく違います。弊所の「積替え保管あり」のサービスは、東京都内限定となっています。

そのため、このページでも、東京都の許可を取得する場合の手続きの流れについて、ご紹介させて頂きます。

(1)指定作業場設置届の提出

まずは、東京都庁への手続きを行う前に、積替え保管施設を設置する場所の「区」や「市」に「指定作業場設置届」を提出しなければなりません。この指定作業場設置届の提出は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」を根拠にしています。産業廃棄物を保管するための「積替え保管施設」は、「指定作業場」に該当します。そのため、指定作業場設置届の提出が必要になるのです。

下記は、新宿区のホームページです。届出に必要な書類の一覧が掲載させれているとともに、「指定作業場を設置するときは、着工の30日前までに設置届をご提出ください」とあります。

この指定作業場設置届の控えは、事前計画書の添付書類として都庁への提出が求められています。そのため、「積替え保管施設を設置したい」「積替え保管ありの許可を取得したい」と思った際には、まず、一番初めに、区役所または市役所への指定作業場設置届の提出から取り掛かるとよいでしょう。

(2)東京都庁への事前相談

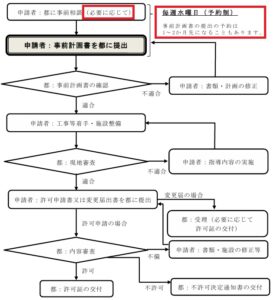

以下の表は、東京都が発行している「事前計画書作成の手引(収集運搬業 積替え保管施設用)」の「5.産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む。)許可取得までの流れ」です。

事前相談の箇所を見ると(必要に応じて)となっています(先頭の赤枠の部分)。しかし、私見ではありますが、この事前相談は『必須』と考えるべきです。なぜなら、積替え保管ありの許可を取得するには、積替え保管容器や施設、清掃設備など、さまざまな道具や設備が必要となるからです。さらに、事前に以下のような重要な点を具体的に確認しておかなければ、後になって計画の大幅な修正や変更を余儀なくされるリスクが高まります。

(どのような設備や道具が必要か?)

申請基準を満たすために具体的にどの設備を整えなければならないのかを把握する必要があります。

(そもそも、積替え保管施設の設置が可能か?)

施設を設置しようとする土地や建物が、法令や基準を満たしているか、行政に確認することが欠かせません。

(周辺住民への配慮がどの程度求められるか?)

設置予定地の特性や住民からの理解を得るための対策について、事前に計画を立てることが重要です。

これらを事前に相談せず、計画書を作成してしまうと、行政から修正指示を受け、計画全体を見直さなければならなくなるケースも少なくありません。その結果、時間やコストが大幅に増加し、事業スケジュールが大きく遅延する可能性もあります。こうしたリスクを回避し、スムーズに許可を取得するためには、事前相談をしっかり行い、行政の指導を仰ぎながら計画を練ることが何よりも重要です。

(3)東京都庁への事前計画書の提出

事前相談にて具体的な問題点や不安点を解消した後は、事前計画書の作成・提出に取り掛かります。事前計画書の作成や提出は、積替え保管ありの許可を取得するにあたって、大きな山場と言えるでしょう。

この点については、東京都の手引きに記載されている文章がわかりやすいので、以下、引用いたします。

施設の整備後、その施設が事前計画書のとおりとなっていることを都の担当者が現地審査で確認してから、申請書・届出書の提出となります(現地審査で基準に不適合と判断した場合は、修正・補修等を行っていただきます。)なお、施設が基準に適合していても、申請者の能力に係る基準(知識・技能、経理的基礎等)に不適合な場合及び欠格事項該当の場合などは、不許可となります。

事前計画書の中身については、のちほど触れるとして、ここでは、手続きの流れとして「指定作業場設置届の提出」→「都庁への事前相談」→「都庁への事前計画書の提出」という流れで覚えておいてください。そして、「都庁への事前計画書の提出」の際には、「指定作業場設置届」の控えが必要になるということも、頭の中に入れておいてください。

(4)現地調査

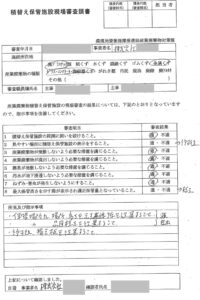

事前計画書の提出が、無事終われば、都庁の職員による現地調査が行われます。現地調査は、事前計画書に記載された通りの、保管容器、保管施設、清掃設備、運搬重機などが整っているか?の確認が行われます。また、廃棄物を保管するにあたって、法令や規則に抵触していないかのチェックが行われます。下記の「積替え保管施設現場審査調書」をご覧ください。

これは、弊所が担当したお客さまが、実際に現地調査を受けた際の「現場審査調書」です。現在でも同様の様式を利用しているとは限りませんが、おおむね審査項目を見て取ることができると思います。

この事業者は、「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」を保管する廃棄物として選択しています。審査項目は以下の通りです。

- 積替え保管施設の周囲に囲いを設けること

- 見えやすい場所に積替え保管施設の表示をすること

- 産業廃棄物が飛散しないよう必要な措置を講じること

- 産業廃棄物が流出しないよう必要な訴追を講じること

- 悪臭が発散しないよう必要な措置を講じること

- 汚水が地下浸透しないよう必要な措置を講じること

- ねずみ・害虫が発生しないようにすること

- 最大保管高さを示す線が表示され適正保管量となっていること

そして、上記の審査項目に則った現地調査ののちに指示された事項が

- 保管場所に場所・高さを示す基準線を設置すること(写真提出)

- 保管場所に品目掲示を設置すること(写真提出)

- 許可後、掲示板を設置すること

の3点でした。

さらに上記、指摘事項を踏まえて、保管場所に、場所・高さを示す基準線および品目掲示を設置して提出したのが下記写真です。

このように、現地調査では、事前計画書をもとに、足りていない部分や不足箇所の修正・対応を求められます。そして、本申請(変更許可申請)までに、または、本申請と同時に写真に撮って、きちんとした対策をした証拠として、提出することが必要になります。この他にも、例えば、「防水金具」や「防水マット」を設置するように求められたり、「モップ・ほうき・ちりとり」などの清掃用具の購入を求められたり、「殺虫剤」を常備するように求められたりしたことがあります。すべて、写真におさめて、本申請の前に都庁に提出を行いました。

(5)本申請(変更許可申請)

現地調査が終わったら、本申請の手続きに入ります。なお、すでに「積替え保管なし」の許可を持っている会社が「積替え保管あり」の許可を取得する場合の本申請のことを「変更許可申請」といい、「積替え保管なし」の許可を持っていない会社が「積替え保管あり」の許可を取得する場合の本申請のことを「新規申請」といいます。

| 変更許可申請 | 「積替え保管なし」を「積替え保管あり」に変更する申請 |

|---|---|

| 新規許可申請 | 「積替え保管なし」を持っていない場合にする申請 |

なお、東京都の場合、新規許可申請の手数料が81,000円、変更許可申請の手数料が71,000円となっています。同じ「積替え保管あり」の許可を取得する手続きの法定費用ですが、「新規許可申請」の場合と「変更許可申請」の場合とでは、手数料が異なりますので、自社がどちらの申請にあたるかを確認のうえ、手数料をご用意ください。

また、変更許可申請の際に使用する手引きと新規申請の際に使用する手引きは、異なります。外観を見ただけでは、区別が難しいですので、自社で申請書類を作成する場合、「変更許可申請用」か「新規・更新許可申請用」かを間違えないように注意してください。

(6)積替え保管ありの許可証の受領

本申請をおこなった後は、許可証が発行されるのを待つだけです。ただし、審査の標準処理期間(許可証交付までの期間)は申請書受理後60日と長いです。しかも、「申請書受理後、書類の修正、追加に要する日数」や「土日祝日、年末年始」は上記日数に含まれません。そのため、許可証を受領できるのは、本申請後、3か月程度あとと考えた方がよさそうです。

許可証の交付は、「郵送で受領」もしくは「窓口で受領」のどちらかを選択することができます。都庁に行くのがめんどくさい、都庁まで行く時間がもったいないという人も多いと思いますが、「郵送で受領」を希望する場合、許可決定後に送付先(御社の住所)を記載した許可証送付用のレターパックプラスを送付する必要があります。

【3】積替え保管「あり」の許可申請の際の注意点

東京都の産業廃棄物収集運搬業の積替え保管ありの許可取得の手続きの流れについては、ご理解いただけましたでしょうか?行政書士事務所に手続きを外注すれば別ですが、自社内で上記の手続きを管理するのは、かなり難しいと思います。できれば、弊所のような専門家に手続きを外注することも視野にいれていただきたいものです。

とはいうものの、何も知らなければ手続きの外注のしようがありません。そこで、以下では、手続きを専門家に外注するにしても、これだけは押さえておきたい注意点として、専門家としての立場から4点、ご紹介させて頂きたいと思います。

(1)申請場所

まず、積替え保管施設の設置場所によって、申請場所(書類の提出先)は、以下のように異なります。

| 施設の設置場所 | 管轄窓口(予約受付先及び提出先) |

|---|---|

|

23区 島しょ |

東京都環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 審査担当 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎19階 |

|

市町村 (八王子を除く) |

東京都多摩環境事務所 廃棄物対策課 審査担当 東京都立川市錦町4-6-3 東京都立川合同庁舎3階 |

積替え保管場所が、23区内にある場合は、東京都庁に予約を入れて、書類を提出しに行くことになります。しかし、積替え保管施設が市町村(島しょ、八王子を除く)の場合、立川市の多摩環境事務所に予約を入れて、書類を提出しに行くことになります。「会社の所在地」ではなく、「積替え保管施設の設置場所」が基準になります。

そのため、たとえば会社の所在地が江戸川区であったとしても、積替え保管設置場所が、「市」の場合、提出先は、多摩環境事務所になります。積替え保管の許可を取るためには、「事前相談」と「事前計画書の提出」の最低2回は、窓口を訪問する必要がありますので、申請先・管轄窓口については、あらかじめ確認をしておいた方が良いでしょう。

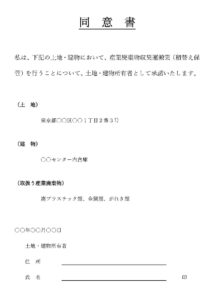

(2)土地所有者・建物所有者

積替え保管ありの許可を取得するには、積替え保管施設の土地所有者や建物所有者から、「産業廃棄物の○○と○○と○○の保管場所として使用すること」についての承諾が必要です。土地所有者や建物所有者からの承諾がない場合、積替え保管施設の設置および積替え保管ありの許可取得は断念せざるを得ません。

以前、実際にあったのは、建物所有者であるオーナーが外国の人で、その方が本国に帰国してしまっていたことがありました。1か月程度の短い間の本国への帰国でしたが、その間、承諾書をもらうことができず、一時的に手続きがストップしてしまったことがあります。親会社やグループ会社の土地・建物を使用して積替え保管施設を設置する場合には、それほど、問題ないかもしれませんが、まったくの賃貸人(所有者)が全くの赤の他人である場合には、丁寧に説明するように、心がけてください。

なお、土地・建物の所有者から承諾書のサンプルは、以下の通りです。

(3)近隣住民への説明の状況

産業廃棄物の積替え保管施設を設置する(=積替え保管ありの許可を取得する)際に、一番のネックになるのが、近隣住民への説明の状況です。都庁の手引きを確認すると近隣住民への説明について、以下のような記載があります。

(説明対象者)

- 敷地が接している方、道路を挟んだ向かい側とその両隣の方

(説明資料)

- 施設で取り扱う産業廃棄物の種類

- 施設における具体的な作業内容

- 廃棄物の飛散及び流出、悪臭、地下浸透、騒音及び振動など、生活環境への影響に対する防止対策、生活環境への影響が発生した場合の対処方法

- そのほか、施設近隣の生活環境保全に必要な事項

(説明経過書)

- 説明対象者に対する説明日、説明結果などを記載してください。

- 説明を行った住民、事業者等からの同意書等(写し)を添付してください

住民説明の状況については、東京都以外の県では、例えば、住民説明会の開催を求めたり、半径300m以内の住民の同意が必要であったりする自治体もあるようです。東京都の場合は、そこまで厳しいものではありません。

しかし、たとえば、「隣が集合住宅であった場合はどうするのか?」「建物内の一角の倉庫を積替え保管場所とするだけなのに、近隣住民の同意が必要なのか?」といった点については、必ず、事前相談の段階で、聞いておくのが良いでしょう。

(4)許可証受領までの期間

注意して頂きたい事の4つ目として、許可証受領までの期間です。「【2】積替え保管「あり」の産廃許可取得の手続きの流れ」の箇所でも少しお伝えしましたが、積替え保管ありの許可証を取得するには、事前相談から始まって本申請まで手続きを進めなければなりません。そして、事前相談や事前計画書の提出は、毎週水曜日(予約制)のみとなっています。

自分の会社の都合の良いときや、空いている曜日に合わせて、スケジュールを組むことができません。水曜日に限定されているのです。下記は、弊所に申請手続きをご依頼頂いた際のスケジュールですが、お問い合わせを頂いて、お打ち合わせを実施してから、事前相談の予約を入れることになりますので、許可証の受領までは、おおむね半年程度は、余裕を見て頂く必要があります。

| おもな手続き | 要する期間 |

|---|---|

| 初回打ち合わせから都庁への事前相談 | 1か月程度(予約の空き状況によります) |

| 事前相談から事前計画書の提出 | 1か月程度(予約の空き状況によります) |

| 事前計画書の提出から現地調査 | 1か月程度(予約の空き状況によります) |

| 現地調査から本申請 | 1か月程度(予約の空き状況によります) |

| 本申請から許可証の受領 | 2~3か月程度 |

| 合計 | 6~7か月程度 |

(5)関係法令

積替え保管施設を設置する際には、「廃棄物処理法」や「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」のほかにも、届出等が必要な場合があります。たとえば、「消防法における危険物施設などの許可・届出」「火災予防条例における少量危険物・指定可燃物の届出」「労働安全衛生法におけるクレーン設置報告書」などが挙げられます。

必要に応じて、各法令の条文を確認し、届出を行うようにしてください。

【4】事前計画書提出の際の必要書類

| 概要 | 必要書類 |

|---|---|

| 施設周辺の概要 | 施設の案内図 |

| 用途地域を示す図面 | |

| 施設の周辺図 | |

| 施設周辺の写真 | |

| 施設の概要 | 施設内配置図(排水処理設備等を含む) |

| 施設内写真 | |

| 保管場所の詳細 | 保管する産業廃棄物の一覧表 |

| 産業廃棄物の保管場所(図面・計画容量) | |

| 保管容器のカタログ等 | |

| 産業廃棄物の保管場所の写真 | |

| 作業の手順 | 作業手順書 |

| 施設の清掃 | 施設清掃に関する説明 |

| 生活環境の保全 | 生活環境の保全上の措置等 |

| 作業に使用する重機 | 重機一覧表 |

| 重機の写真 | |

| 重機の使用権原 | |

| 使用権原を証明する書類 | 公図 |

| 土地・建物の全部事項証明書 | |

| 土地・建物の賃貸借契約書 | |

| 土地・建物所有者の承諾書 | |

| 他法令への対応 | 関係法令に関する書類(環境確保条例) |

| 関係法令に関する書類(その他) | |

| 住民説明の状況 | 説明対象者を示す図面 |

| 説明資料 | |

| 説明経過書(同意書等) |

【5】行政書士法人スマートサイドが提供するサービスの内容

ここまで読んできて、積替え保管ありの許可を取得するには6~7か月程度の期間が必要で、かつ、事前計画書として提出する書類だけでも相当量の書類が必要であることがお分かりいただけたと思います。もちろん、これらの情報をもとに、東京都が公表している手引きを確認しつつ、自社で手続きを進めていくという方法も、あり得ます。

みなさんには、それぞれの本来的な業務があるはずです。廃棄物の収集運搬、顧客対応、営業活動、請求書の発行、経理業務――どれも欠かすことのできない重要な業務ばかりです。

産業廃棄物収集運搬業の積替え保管ありの許可取得は、決して片手間で進められるような簡単な手続きではありません。手引きの内容を熟読し、書類を正確に作成し、期限を守りながら提出する必要があります。この負担が、みなさんの本来業務に影響を及ぼす可能性は十分に考えられます。

そんな時こそ、手続きの専門家である私たち行政書士法人スマートサイドにお任せください。豊富な経験と確かな知識で、複雑な手続きをスムーズに進め、みなさんの貴重な時間と労力を守ります。手続きのプロに任せることで、本来業務に専念し、さらなるビジネスの発展を目指しましょう。

(1)行政書士法人スマートサイドのサービス内容

都内限定

まず前提として、弊所が「積替え保管あり」の申請手続きのサービスを提供できるのは、東京都内に積替え保管施設を設置する場合(=東京都の産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得する場合)に限定しています。なぜなら、東京都と他県では、積替え保管施設の設置に関するルールが異なります。また、申請から許可取得までに年単位の時間を要する自治体もあるほか、事実上、許可取得ができないほど厳格なルールを設けているところもあるからです。

弊所は、開業以来、東京都をおもな活動地域に据えて、東京都の産廃許可取得に精通してきました。そのため、積替え保管ありの許可取得手続きについては、東京都内に積替え保管施設を設置する産廃業者のみに限って、業務を受任させて頂きます。

事前相談の予約~許可証の受領まで

行政書士法人スマートサイドでは、区や市に対する指定作業場設置届の提出はもちろんのこと、事前相談の予約、事前相談の実施、事業計画書の作成提出、現地調査の立ち合い、本申請の書類作成・提出、許可証の受領のすべてを御社に代わって、代行させて頂きます。このページでは、変更許可申請について必要な書類を説明していませんでしたが、変更許可申請の際には、新規申請と同様の書類が必要になります。そのような書類も全部弊所で作成し提出させて頂きます。

サービス内容に含まれないもの

弊所が提供するサービス内容に含まれないものは以下の通りです。

- 土地所有者建物所有者からの同意、承諾の取付

- 近隣住民への個別の説明、同意書の取付

- 設備や保管容器の購入手続きの代行

(土地所有者・建物所有者からの同意、承諾の取付)

土地所有者や建物所有者からの同意は、御社にておこなっていただきます。弊所にて、所有者からの同意を取得することはございませんので、あらかじめご了承ください。

(近隣住民への個別の説明、同意書の取付)

近隣住民への個別の説明、説明会の実施、同意書の取付も弊所では行っておりません。都庁への事前相談の段階で、どこまでの近隣住民への対応が必要かについては、詳細に確認させて頂きますが、その結果として、近隣住民への個別説明を実施するか否かは、御社の判断になります。

(設備や保管容器の購入手続きの代行)

積替え保管設備や保管容器および清掃設備に関しては、御社の備品として御社自身で購入して頂くことになります。弊所にて、設備や重機の購入手続きを代行することはありませんので、あらかじめご了承ください。

(2)行政書士法人スマートサイドに依頼した場合の料金表

相談料

| NO | 項目 | 費用(税込み) |

|---|---|---|

| 1 | 相談料(1時間) | 11,000円 |

- 事前予約制の有料相談を実施しています。相談日前日までに、指定の口座にお振込みをお願いいたします。

- 相談場所は弊所です。弊所にお越しいただくのが難しい場合に限って、Zoomでのお打ち合わせも可能です。

許可取得費用

| NO | 項目 | 費用(税込) |

|---|---|---|

| 1 |

・積み替え保管場所の下見(現地確認) ・都庁への事前相談 |

110,000円 |

| 2 |

・指定作業場設置届の作成 ・区役所市役所への提出 |

55,000円 |

| 3 |

・事前計画書の作成および提出 ・現地調査への立ち合い |

220,000円 |

| 4 | ・本申請(変更許可申請) | 110,000円 |

- 積替え保管場所が「市」の場合(=申請先が立川合同庁舎の多摩環境事務所になる場合)、上記費用に55,000円を加算させて頂きます。

- 正式にご依頼を頂き次第、請求書を発行いたします。請求書発行後5営業日以内に指定の口座にお振込みをお願いいたします。

法定手数料など

| NO | 項目 | 費用(税込) |

|---|---|---|

| 1 |

・納税証明書など法定必要書類 |

1通あたり2,200円 |

| 2 |

・都庁へ支払う手数料(変更許可申請) |

71,000円 |

- 法定必要書類には、納税証明書・会社謄本・土地建物の登記簿謄本・公図・役員の住民票および身分証明書が含まれます。

- 法定手数料は、許可取得費用と合わせてご請求をさせて頂きます。請求書発行後5営業日以内に、指定の口座にお振込をお願いいたします。

合計(御社負担分の総額)

| NO | 項目 | 費用(税込) |

|---|---|---|

| 1 |

・東京都積替え保管ありの許可取得 (行政書士報酬と法定手数料を含む) |

約600.000円 |

- 東京都の積替え保管ありの許可を取得を弊所にご依頼頂いた際の、手続きにかかる総額(御社負担分の合計)は、およそ60万円程度になります。

【6】初回有料相談(1時間11,000円)実施のご案内

【1】基礎知識/積替え保管「あり」と「なし」

【2】積替え保管「あり」の産廃許可取得の手続きの流れ

【3】積替え保管「あり」の許可申請の際の注意点

【4】事前計画書提出の際の必要書類

【5】行政書士法人スマートサイドが提供するサービス内容

をお読みいただいて、いかがでしたか?東京都の産業廃棄物の積替え保管ありの許可取得のイメージが湧いてきましたか?自社倉庫や自社作業場に積替え保管施設を設置するイメージは湧いてきましたか?

本文中にも記載しましたが、このページでご紹介した手続きをすべて社内で実施するのも1つの方法です。しかし、積替え保管ありの許可取得・積替え保管施設の設置は、

- 施設内の環境整備

- 近隣住民への対応

- 図面作成

- 各種公的書類の収集

- 現地調査への対応

など、さまざまな手続きが必要です。どんなに優秀であったとしても、まったく経験のない人が知識ゼロの状態から作業を行うのは、難しいと言わざるを得ません。これらの手続きをすべて社内で完結させるには、相当な時間と労力を要します。また、行政庁への対応に関する専門的な知識や経験が不足している場合、手続きの進行が遅れてしまう可能性があります。

こうしたお悩みを解決するために、行政書士法人スマートサイドでは、産業廃棄物収集運搬業の積替え保管ありの許可取得に関する事前予約制の有料相談(1時間11,000円)を実施しております。相談場所は原則として弊所打合せスペースとさせていただきますが、弊所にお越しいただくことが難しい場合に限って、Zoomでのお打ち合わせも可能です。

この有料相談をお申込みいただくことで、必要な手続きの全体像を明確にし、御社にとって許可取得までの最適な進め方を具体的にご提案させて頂きます。

「東京都内で積替え保管施設を設置したい」「東京都の積替え保管ありの産廃許可を取得したい」という人は、お困りごとや不安をスムーズに解消するためにも、ぜひ、一度、事前予約制の有料相談をお申込みください。

下記、問い合わせフォームからメールにてお問い合わせいただければ、翌日中に、ご返信をさせていただきます。