✅ 経審を受けてみたいけど、自分でやるには難しすぎる

✅ 「経審を受けてください」と取引先から頼まれている

✅ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が欲しい!

上記のようなことで、お困りの方はいらっしゃいませんか?

いずれも経営事項審査(略して「経審」)に関するお悩みですね。経審についてのイメージは、「よくわからない…」「難しそう…」「大変そう….」といったネガティブなイメージを持たれている方が多いと思います。

確かに素人の方が、手引きを見て勉強しても、ネット検索して情報収集しても、「よくわかった!」とは、ならないでしょう。しかし、だからと言って、御社にとって、経審が必要ないかというとそうでもありませんね。建設業者が公共工事の入札参加資格を取得する場合、避けて通れないのが経営事項審査だからです。

- 期間はどれくらいかかるのか?

- 費用はどれくらいかかるのか?

- 必要な書類は何か?

- どうやって準備すればよいのか?

- 手続きの流れはどうなっているのか?

といったように、分からないことだらけなのも仕方ありませんね。そこで、このページでは、行政書士法人スマートサイドが最も得意とする「経営事項審査」について、なるべくわかりやすく、かみ砕いてご説明させて頂きます。

東京都の経営事項審査審査や公共工事の入札参加資格取得の専門家。入札の格付けをEからBにランクアップした実績や、顧問先が2億円を超える東京都の公共工事を受注するなど、専門知識をフルに使って、建設会社の公共工事の入札をサポート。「はじめての方のための経営事項審査入門書」を出版。

「手続きをスムーズに進めたい」「専門家の力を借りて公共工事にチャレンジしたい」という方へ

経営事項審査の専門家である行政書士法人スマートサイドが、確実かつ丁寧にサポートいたします。「初めてでも安心」と大変ご好評をいただいています。東京都の経営事項審査に関する手続きのお申し込みは、こちらのページからお申込みください。

1.経営事項審査とは

経営事項審査とは、「国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合に、必ず受けなければならない審査」です。そのため、国や地方自治体とは関係ない民間工事の場合、基本的には経営事項審査を受ける必要はありません(例外的に民間工事の場合でも、元請会社が、経営事項審査の結果通知書の提示を求めてくる場合もあります。)

公共工事の入札に参加する際、売上高(完成工事高)・財務状況・過去の実績などをもとに「格付・順位」が決定されます。その「格付・順位」を決定する際に用いられるのが、経営事項審査の結果(総合評定値=P点)ということになります。

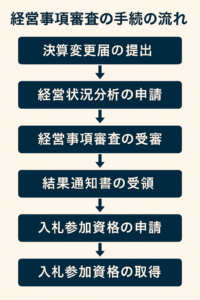

2.経営事項審査の手続きの流れ

公共工事の受注するには「経営事項審査」が必要であることが分かったとして、経営事項審査はどのように受ければよいのでしょうか?手続きの流れを理解することは、経営事項審査の中身を理解する上において、とても重要です。

「受けたい!」と思ったからといって「すぐ」受けることができるのか?予約が必要?事前に手続きが必要?といったように、手続きの流れがわからなければ、先に進むことができません。ここでは、経営事項審査の手続きの流れについて、解説してみたいと思います。

【手続き:その1】決算変更届の提出

経営事項審査は、審査対象となる事業年度の売上高や工事の実績をもとに、さまざまな計算式を用いてP点(経営事項審査の結果の点数)を算出します。審査対象となる事業年度の売上高や工事の実績は、決算変更届(事業年度終了報告)で確認します。ですので、必ず決算変更届を毎事業年度終了後、提出している必要があります。決算変更届を提出していなければ、経営事項審査を受けることができませんので、まずは、決算変更届を提出する必要があります。

なお、決算変更届は、建設業法上も毎事業年度終了後4か月以内に提出するように義務付けられています。

![]()

【手続き:その2】経営状況分析の申請

経営状況の分析とは、会社の財務諸表をもとに、財務の状態を分析しY点という点数を算出するための手続きです。この経営状況分析は、民間の分析機関に依頼をすることになります。経営事項審査は、Y点を加味して行われるので、経営事項審査を受審するには、「経営状況分析の結果通知書」が必要です。

経営状況分析の結果通知書が手元に届いていないと、経営事項審査を受けることはできません。決算変更届の提出とともに、経営状況分析の申請は早めに済ませておきましょう。

![]()

【手続き:その3】経営事項審査の予約(東京都の場合)

東京都では、電子申請もしくは対面申請で経審を受け付けています。対面での申請を希望する際は、予約制になっています。東京都の場合、毎日経営事項審査を実施していますが、自治体によっては、月に数回しか経営事項審査を実施していないところもあります。その日を逃すと、翌月になるという自治体も少なくありません。

また、「予約が1か月先まで埋まっている」ようなケースもあります。せっかく急いで書類を準備したのに、予約がいっぱいで、経審の受審が1か月先になってしまうというようなことも多々あります。時間のロスをなくすためにも、スケジュール管理が重要です。

![]()

【手続き:その4】経営事項審査の受審

予約の当日、経営事項審査を受審します。東京都の場合は、東京都庁第二庁舎3階で行われています。経営事項審査の際には、必要な書類を「手引きに記載されている順番」に並べて、付箋を貼るなど工夫して、持参してください。よく審査の場で、書類の不備を指摘されている方がいますが、これでは時間がかかってしまいます。また、書類に漏れがあったり、書類の記載に間違いがあったりすると「再来(再度の出直し)」となることがあります。

なお、経営事項審査には、1業種あたり11.000円の手数料がかかります。2業種の場合13.500円、3業種の場合16.000円というように、1業種追加につき2.500円ずつ加算されていきます。経審当日は、経営事項審査にかかる費用を現金で持参するようにしてください。

![]()

【手続き:その5】結果通知書の受領

東京都の場合、経営事項審査終了後、22日(閉庁日を含まない)程度で、御社に結果通知書が送付されてきます。この結果通知書のことを「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」といいます。この結果通知書には、総合評定値(P点)が記載されており、入札に参加する際のランク付けに大きな影響を与えることになります。

![]()

【手続き:その6】入札参加資格申請

「結果通知書」を受領した後、入札参加を希望する建設業者は、入札参加資格申請を行うことになります。東京都の場合は、東京都電子調達システムを利用して電子申請になります。電子申請をおこなう際にはICカードやカードリーダを事前に準備しておく必要があります。入札に参加したい方は、経審受審後、必ず入札参加資格申請をしなければなりませんが。入札に参加する予定がなければ、経審を受審したからと言って必ずしも入札参加資格申請を行わなければならないわけではありません。

3.初めて「経営事項審査」を受ける際の5つの注意点

以上、経営事項審査の手続きの流れについて、記載してきましたが、「初めて経審を受ける方」に関しては、別途注意しなければならない点がいくつかあります。毎年、毎年、経審を受けているのであれば、下記の記載は当たり前のことかもしれませんが、初めて経審を受ける際には、特に以下の5つの点について十分な注意が必要です。

【注意点:その1】決算変更届を忘れずに

くどいようですが、毎事業年度の決算変更届を提出していないと経営事項審査を受けることはできません。初めて経審を受けるにあたって、過去数期分の決算変更届の提出を失念されている方がいらっしゃいます。経営事項審査を受けなくても決算変更届を提出するのは建設業法上の義務です。経営事項審査を受ける際には、「手続きが前に進まない」という意味において、決算変更届の提出は必須です。

【注意点:その2】経営状況分析の提出

これも「注意点その1」と同様に、経営事項審査を行うには必須です。「後からやります」という言い訳はできません。初めて経営事項審査を受ける方に特に多いのが、「ともかく急ぎで」という依頼です。急いでいるのはわかるのですが、経営事項審査を受けるには1つ1つ手続きを踏む必要があります。「経営状況分析を行ってからでないと経営事項審査をうけることができない」という流れは変えることができません。なお、経営状況分析を受ける際には、通常は2期分の財務諸表で足りますが、初めての場合は3期分の財務諸表が必要になりますので、この点も、注意点として気を付けてください。

【注意点:その3】財務諸表・工事経歴書は税抜きで作成

経営事項審査を受審する際の特殊なルールとして、『「財務諸表」や「工事経歴書」を「税抜き」で作成しなければならない』といったルールがあります。これは意外と見落としがちです。過去に作成した「財務諸表」「工事経歴書」が税込み記載だと、税抜きに作成しなおす必要があります。仮に、税理士さんが作成する「決算報告書」自体が税込み表記だと、経審用に税抜きに作成しなおす必要があります。「税込み」「税抜き」は普段、あまり気にかけていないところですが、初めて経審を受審する際には、確認してみてください。

【注意点:その4】工事経歴書の記載の順番

経営事項審査を受ける場合、工事経歴書の記載の順番に特殊なルールがあります。簡単に記載すると以下の通りになります。この点は、はじめて経審を受ける方にとって、とても理解しずらいところですので、手引きの該当箇所を読むなどして、十分に確認する必要があります。一般的に、

- まずは、元請工事の金額の大きい方から順に記載します。

- 1.の金額の合計が元請工事全体の金額の7割に達したところで、元請下請関係なく金額の大きい順に記載していきます。

この工事経歴書の記載のルールについては、東京都や神奈川県など自治体によって異なります。工事経歴書の書き方が経審用のルールを満たしていないと、あとから「訂正届の提出」や「工事経歴書の再作成」を求められることになりますので、注意してください。

【注意点:その5】未許可期間は全件記載が必要なことも…

建設業許可を取得して、2期経過していない場合など、直前決算および直々前決算の期間に、建設業許可を取得していない未許可期間が含まれる場合の注意点です。審査対象事業年度、前審査対象事業年度に未許可期間が含まれている場合には、工事経歴書には、全工事を記載しなければなりません。これは、初めて経営事項審査を受審する方が、建設業法違反(未許可期間に500万円以上の工事を行っていないか?)がないかを確認するためと言われています。

4.経営事項審査に必要な書類

上記の注意点を踏まえたうえで、経営事項審査に必要な書類を1つ1つ見ていくことにしましょう。以下では、東京都の手引きに倣って、「1.提出書類」と「2.裏付け資料」とに分けて記載していきます。「提出書類」とは、その名の通り経審を受ける際に提出する書類です。「裏付け資料」とは、「完工高」や「工事実績」や「技術職員の国家資格」など、経審の点数アップにつながる事項の裏付けをするための証明資料になります。

【1】提出書類

1:経営事項審査確認書

会社名や担当者氏名、連絡先を記載する経営事項審査申請書類の表紙です。

2:経営規模等評価申請書・総合評定値請求書

様式第二十五号の十一。御社の基本的な情報(許可番号や商号)、経審を受審する業種、自己資本額や利益額を記載します。

3:工事種別完成工事高・工事種別元請完成工事高

経営事項審査を受審する工事ごとの2年ないしは3年の完成工事高を元請工事高と総完成工事高に分けて記載します。決算変更届で提出した「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の金額と整合性が取れていなければなりません。

4:その他の審査項目(社会性等)

健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入しているか?建退協に加入しているか?ISO9001に登録しているか?など、従業員の福祉や社会への貢献度を測る資料として用いられます。

5:技術職員名簿+資格検定合格書の写し

技術職員名簿は御社の技術職員の情報を記載します。その中に、資格合格者がいれば、資格検定合格書の写しも添付します。

6:経営状況分析結果通知書

経営状況分析の結果通知書のことです。経審を受けるには、先に経営状況分析を申請して、結果通知書を取得していなければなりません。

7:継続雇用の適用を受けている技術職員名簿

該当する場合にのみ提出します。

8:建設機械の保有状況一覧表

建設機械を保有している場合にのみ提出します。

9:工事経歴書

決算変更届で提出した「工事経歴書」が経審提出用のルールに則って記載されていなかった場合、あらたに「経審用ルール」で記載した工事経歴書を添付する必要があります。

10:経理状況の適正を確認した旨の書類

該当する場合にのみ提出します。

【2】裏付け資料

11:建設業許可通知書又は許可証明書

申請時点で有効な通知書の原本が必要です。通知書を紛失した方は、経審申請日3ケ月以内に発行された許可通知書の原本が必要です。

12:建設業許可申請書

建設業許可を新規で取得したり、更新したりした際の申請書類のことです。申請書類は、いつでも取り出せるようにファイリングして管理しておきましょう。

13:前回の経営事項審査申請書類

前回、経営事項審査を受審した方は、前回の書類も持参します。

14:変更届出書(副本)

所在地、経管、専任技術者などの変更があった際の変更届出書の副本です。

15:決算変更届(副本)

決算変更届の副本です。

16:技術職員などの常勤性及び恒常的雇用関係の書類

通常、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」の原本を持参します。

17:雇用保険

雇用保険領収書(口座振替の場合は通帳の写し)及び労働保険概算確定保険料申告書(原本)、又は保険料納入証明書。保険料納入証明書は東京労働局徴収部徴収課にて発行してもらいます。

18:健康保険

納入告知書兼領収書(原本)もしくは保険料納入証明書(原本)。審査対象月の保険料の支払いがわかることが必要です。

19:厚生年金保険

納入告知書兼領収書(原本)もしくは保険料納入証明書(原本)。審査対象月の保険料の支払いがわかることが必要です。

20:建設業退職金共済制度

建退協に加入している場合には、建設業退職金共済事業加入履行証明書の原本が必要です。

21:退職金一時金制度又は企業年金制度

- 中小企業退職金共済制度については、加入証明書(原本)

- 自社退職金制度については、就業規則(原本)または労働協約(原本)

22:法定外労働災害補償制度

政府の労働災害補償保険に加入しておりかつ、「1.業務災害と通勤災害」「2.死亡および傷害等級1~7級を補償していること」「3.直接使用関係にある職員すべてを対象としていること」「4.全工事を補償していること」場合。加入証明書や加入者証が必要。

23:防災協定

防災協定書、証明書の原本。

24:監査の受審状況

監査を受審している場合のみ、会計監査報告書。

25:公認会計士の数、二級登録経理試験合格者の数

公認会計士・二級登録経理試験の合格証と常勤性の裏付け資料

26:研究開発費

研究開発費がある場合には、財務諸表の副本

27:建設機械の所有及びリース台数

該当の建設機械の所有及びリースがあれば、「売買契約書」「リース契約書」「特定自主検査記録表」など。

28:ISOの登録

ISOに登録していれば、登録証

29:消費税確定申告書

税理士さんの作成したもの(原本)

30:消費税納税証明書その1

税務署発行の消費税納税証明書その1の原本

31:契約書類

工事経歴書に記載された上位3件の工事の「契約書」「注文書と請書」「請求書と入金通帳」など

5.経営事項審査を受ける際に必要な書類の収集のポイント

経営事項審査の際に必要な書類がわかったところで、書類収集の際のポイントについて、4つ指摘させて頂きます。この4つのポイントを押さえたうえで、経営事項審査の書類の準備を行えば、思わぬ手違いを防ぐことができるとともに、作業のスピードがアップします。

【ポイント:1】許可通知書・申請書類・変更届出書類

許可通知書や過去に建設業課に提出した建設業許可申請書類・変更届出書類は、いつでも取り出せるようにファイリングして保管しておきましょう。経営事項審査を受審したいのに、「建設業許可申請書類がどこにあるかわからない…」といったようでは、先が思いやられます。経営事項審査は、過去の申請書類・変更届出書類と照らし合わせながら行われますので、許可通知書・申請書類・変更届出書類のファイリング・保管・管理は必須です。

【ポイント:2】税理士さん作成の決算報告書

ポイント(1)と同様に、税理士さん作成の決算報告書もいつでも出せるように保管しておきましょう。経営事項審査の際には、決算書一式をデータで送っていただくか、原本をファイルごとお預かりすることになります。経審を受ける際には、事前に税理士の先生にもその旨お伝えしておくのがよいでしょう。

【ポイント:3】技術者関係の書類

技術者の数が2~3人程度であれば、それほど問題にはならないのですが、技術者の数が10人程度もしくは、それ以上の事業者さまは、事前に「技術者の氏名、生年月日、資格、資格合格書の写し」を整理しておくとよいでしょう。経営事項審査の際に提出する技術職員名簿は、加点事由の宝庫です。技術職員を名簿に記載し忘れることがないように、事前管理を徹底しましょう。

【ポイント:4】契約書類の準備

経営事項審査の際には、工事経歴書の上位3件の工事の「契約書」「注文書と請書」「請求書と入金通帳」のどれかが必要です。工事の期間、業種、金額が合っているか、契約書などで確認されます。仮に業種が違う、金額が違うとなると、再度、工事経歴書の作成からやり直さなければなりません。工事経歴書に記載のある上位3件の工事の「契約書」「注文書と請書」「請求書と入金通帳」については、間違いのないように準備しておくのが大事なポイントです。

6.「経審」を行政書士法人スマートサイドに依頼するメリット

ここまで、読んでみて、経営事項審査に関する基本的なことは、理解して頂けたと思います。但し、頭の中で理解したからといって、実際に手続きや準備を自分でできるようになるかというと、そうでもありませんね。

- 自分ひとりの力では、どうにもなりそうにない!

- 面倒なことはすべて、専門家にお任せしたい!

- とにかく時間がない!わかる人に効率よくやってもらいたい!

と思っている方も多いはずです。そんな時こそ、行政書士法人スマートサイドに経審の申請業務をご依頼ください。ここでは、行政書士法人スマートサイドに経営事項審査を依頼するメリットについて記載させて頂きたいと思います。

メリット1:経営事項審査に精通

上記で見てきたように、経営事項審査をゼロから理解するのは、とても大変です。また、「どういった場合にどういった書類が必要なのかを理解するために、手引きを読み込む」のは、非常に骨の折れる作業です。そんなことに時間を使うのであれば、外部の専門家に外注し、もっと他のことに労力と時間を使いたいというのが本音ですね。

行政書士法人スマートサイドは、経営事項審査に精通しており、建設業者さまが揃えなければならない書類、スケジュールの管理、審査の際に指摘されるポイントなど、多くのことを把握しています。

また、不慣れな方が行うと、書類に不備があったり、再度やり直しをしなければならない場合もありますが、弊所ではそのような危険を事前に察知して未然に回避することができます。

メリット2:決算変更届~入札参加資格申請まで

行政書士事務所の中には、「建設業許可はできても、経審はできない…」「経審の代理申請はできるものの、入札参加資格申請はわからない…」という事務所も少なくありません。経営事項審査を受けるには、決算変更届を提出し、経営状況分析を行う必要があります。経営事項審査終了後は、場合によっては、入札参加資格の申請も必要です。

一連の流れの中で行う手続きですので、決算変更届だけできても、経審ができないのでは意味がありません。弊所では、「決算変更届の提出」「経営状況分析の申請」「経営事項審査の申請」「入札参加資格の申請」を一括して承ることができます。

メリット3:納税証明書などは代理取得可

経営事項審査を受ける際には、各種納税証明書の取得が欠かせません。決算変更届の際には「法人事業税納税証明書」が、経営事項審査申請の際には「消費税納税証明書」が、それぞれ必要になります。「法人事業税納税証明書」は都税事務所で取得し、「消費税納税証明書」は税務署で取得します。といわれても、混乱してしまいますね。何のためにどの種類の納税証明書が必要か?を理解できていないと、なかなか瞬時に判断することは難しいかもしれません。

行政書士法人スマートサイドにご依頼いただいた際には、納税証明書などの必要書類は、委任状で代理取得させて頂きます。お客様の負担を最小限に抑えることができます。

メリット4:高得点取得のためのノウハウを伝授

ただ経審を受けるだけであれば、誰に頼んでも、差はないかもしれません。しかし、経審を受けるからには、高得点を取得したいはずです。経審を受けると「総合評定値通知書・経営規模等評価結果通知書」を取得できますが、その書類にはP点が記載されます。P点が高ければ高いほど、より価格の大きい公共工事に参入することができます。

行政書士法人スマートサイドには、より高いP点を取得するためのノウハウがあります。少しでもP点が高くなるように書類の作成や準備を行います。

7.行政書士法人スマートサイドの申請実績

実績1:スピード申請

行政書士法人スマートサイドの真骨頂。スピード申請!「急いで経審を受審したい」「時間がない」「結果通知書を早く取得したい」といった方は、ぜひ、下記事例を参考にしてみてください。1

| その1 | 正式にご依頼を頂いた7営業日後に、経営事項審査を受審することができた事例 |

|---|---|

| その2 | 当初の予定より3週間以上も前倒しで、東京都の経審を受けることができた事例 |

実績2:技術職員の人数が多いケース

技術職員の人数が多いとそれだけで「取得している国家資格の証明」「常勤性の資料」など、多数の資料を提示しなければなりません。行政書士法人スマートサイドは100名規模の技術職員の経審にも十分対応できる専門性を有しています。

| その3 | 技術職員70名以上の大会社の経営事項審査を、不備なく、補正なく、無事完了した事例 |

|---|---|

| その4 | 技術職員89名。大臣許可業者の経営事項審査を無事完了することができた事例 |

実績3:複雑な事例

経営事項審査においては、経審の結果である総合評定値P点を少しでも高くするために、複雑な申請に対応する必要もあります。決算期の変更や建設機械の保有など、通常のケースよりも複雑な申請も得意としています。

| その5 | 10月から4月に決算期を変更。複雑な計算が必要になる特殊な経営事項審査を受審した事例 |

|---|---|

| その6 | 建設機械の保有台数15台。事前審査を経て、経審のW点アップに貢献することができた事例 |

実績4:テクニックが必要な申請

経営事項審査は、誰にでも簡単にできる手続きではありません。その中でも、行政書士事務所の力量・経験・知識がものをいうケースというのはたくさんあります。普通の行政書士事務所では対応できない、テクニックを要する申請のご紹介です。

| その7 | とび・舗装・鉄筋工事の売上高を土木工事に振り替えて、経営事項審査を受審した事例 |

|---|---|

| その8 | 完成工事高=3年平均、自己資本額=2年平均を選択し、P点の大幅な減少を回避した事例 |

| その9 | 前任の担当者が作成した書類を修正。無事、経営事項審査を完了することができた事例 |

8.経営事項審査に必要な「期間」と「費用」

それでは、行政書士法人スマートサイドにご依頼いただいた際の期間と費用はどれくらいになるのでしょうか?

「期間」について

期間については、ケースバイケースであるとしか言いようがありません。

- 決算変更届の提出に漏れがないか?

- 契約書類がきちんとそろっているか?

- 技術者の合格証や常勤確認資料は、すぐ出てくるか?

- 過去の申請書類(副本)をきちんと管理しているか?

などによって「受任から申請にかかる期間」というのは大きく変わってきます。通常は、「打ち合わせ」→「書類作成」→「書類収集」→「予約」→「申請」まで1か月かかるとお考え下さい。また、都庁の混雑状況などによっては、もう少し時間がかかるケースもあります。

「費用」について

行政書士報酬として

経営事項審査を受ける際には、行政書士報酬としての下記の金額をご請求させて頂きます。

※「技術職員の人数が20名以上」「建設機械の保有台数が6台以上」「財務諸表の税込みから税抜きへの変更」など、弊所の作業負担に応じて、55,000円を加算させて頂く場合があります。

法定必要書類の取得費用+経審手数料など

- 法人事業税納税証明書1通2.200円

- 消費税納税証明書1通2.200円

- 経営状況分析機関に支払う手数料13.600円程度

- 都庁に支払う手数料1業種11.000円(1業種追加ごとに+2500円)

が別途かかります。

経営事項審査お見積り(例)申請業種が1業種の場合

以下は、行政書士法人スマートサイドに経営事項審査をご依頼して頂いた際の「お見積り(例)」です。申請業種を1業種として仮定しています。また、経営状況分析は、ワイズ公共データシステム(株)に申請することを前提としています。

| 項目 | 金額(税込み) | 備考 |

|---|---|---|

| 決算変更届 | 55,000円 | 行政書士報酬として |

| 経営状況分析申請 | 33.000円 | 行政書士報酬として |

| 経営事項審査申請 | 165,000円 | 行政書士報酬として |

| 小計(1) | 253,000円 | 行政書士報酬の合計 |

| 経営状況分析手数料 | 13,600円 | 民間分析機関へ |

| 経審手数料(1業種) | 11,000円 | 東京都庁へ |

| 納税証明書(2通) | 4,400円 | 法定必要書類として |

| 小計(2) | 29,000円 | 役所への支払い分などの合計 |

| 合計 | 282,0000円 | 御社負担分の合計 |

9.経営事項審査でお困りなら、行政書士法人スマートサイドへ

経営事項審査に関するホームページを最後までお読み頂きましてありがとうございました。少しは皆さんのお役に立てたでしょうか?

経営事項審査は、とても奥が深い手続きです。

- 建設業許可や各種変更届と連動していること

- 事前に決算変更届や経営状況分析を済ませておかなければならないこと

- 申請のために必要な書類がたくさんあること

- 経審を受けるために必ず必要な書類と、必ずしも必要でない書類の見分けが難しいこと

- 書類の作成の仕方によって経審の結果であるP点が大きく変わってきてしまうこと

- 手続きの流れや書類作成の方法だけでなく、P点の算出方法の理解も必要であること

など、数え上げるときりがありません。それだけ、経営事項審査は難しい手続きということができます。「素人の方が、何とか頑張ってできるという範疇を超えている」と言ってもよいかもしれませんね。

弊所では、建築一式工事、塗装防水工事、解体工事、電気工事など様々なタイプの事業者さまから経営事項審査に関するご依頼を受けています。初めて経審を受ける事業者さまはもちろんのこと、社内での処理に限界を感じ外注先として弊所を選んでいただいた事業者さまや行政書士を切り替えて弊所にご依頼いただいたお客様など依頼のパターンも様々です。

いまこのホームページをご覧になっているということは、経営事項審査に関する様々な情報をネットで検索しているのかもしれません。行政書士法人スマートサイドは、経営事項審査や入札参加資格申請を得意とする行政書士事務所です。ご要望に応じて、事前予約制の有料相談も実施しています。

経営事項審査でお困りの際には、ぜひ下記問い合わせフォームから行政書士法人スマートサイドまでご連絡ください。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。